水资源匮乏导致的土壤干旱对植物而言是严重的非生物胁迫,其威胁作物生长和粮食安全。干旱导致的减产已超病虫害影响,并因全球变暖可能加剧。植物应对干旱的策略包括抗旱、耐旱、避旱和干旱逃逸。现有的研究多聚焦于提高植物在极端干旱下的耐受性,但对于中度干旱下植物如何通过调整生长发育来适应环境的关注较少。中度干旱条件下,植物通常会采取干旱逃逸策略,因此,探究干旱逃逸分子机制不仅为理解植物应对干旱的不同策略提供了新的视角,也具有重要的科学意义和价值。

近日,云南大学云南生物资源保护与利用国家重点实验室余迪求研究员和王后平副研究员团队在植物科学领域知名期刊New Phytologist在线发表题为“Arabidopsis RGLG1 and RGLG2 mediate drought-accelerated flowering by affecting the protein stability of TOE1 and TOE2”的研究论文。该研究揭示光周期抑制因子TOE1/2蛋白是植物干旱逃避反应的核心调控因子,其在蛋白水平受到一类E3泛素连接酶RGLG1/2的负调控。进一步结果揭示RGLG1/2-TOE1/2信号通路是调控植物“干旱逃逸”与“干旱耐受”平衡的关键机制。

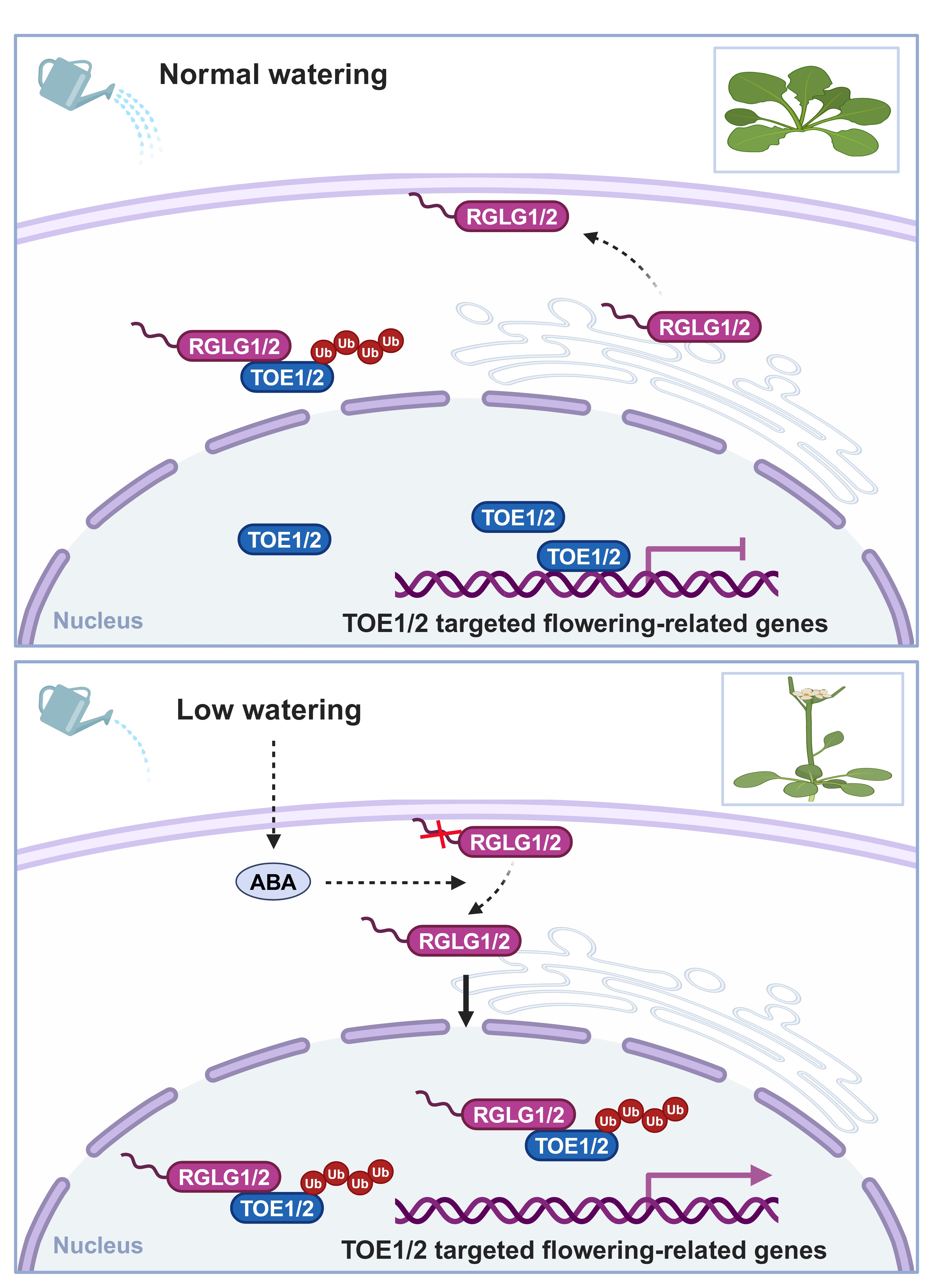

通过分子生物学以及遗传学等手段,该团队揭示RGLG1/2-TOE1/2信号在水分充足与水分相对缺乏的条件下的开花调控作用机制。在充足的水分条件下,RGLG1/2主要定位在细胞膜上,与TOE1/2蛋白的相互作用有限,使得TOE1/2能够抑制下游开花基因的转录,从而维持植物的典型开花表型。然而,在干旱条件下,植物体内的ABA信号上调,促使RGLG1/2从细胞膜转移到细胞核中,并与TOE1/2发生更强烈的相互作用。这种相互作用导致TOE1/2蛋白含量显著降低,解除其对相关开花基因的抑制,进而诱导植物早期开花(图1)。

图1. RGLG1/2-TOE1/2调控开花的工作模型

该研究补充了植物干旱逃逸的分子机制,为作物抗旱改良提供了新的思考。在此类研究基础上,未来或许能够使作物更好地适应中度干旱条件,在节约水资源的同时又能适当加速作物的生长周期,从而应对全球气候变化带来的农业挑战。

云南大学生态与环境学院陈婉琴博士为论文第一作者,余迪求研究员和王后平副研究员为论文通讯作者。该工作获得国家自然科学基金、云南省应用基础研究计划、云南省高层次人才专项支持计划、云南大学“双一流”建设项目及云南大学研究生科研创新项目的资助。

论文链接https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nph.70073