基因组大小(genome size)多样性在生物演化和生态适应中起着至关重要的作用。基因组大小变异的成因受到广泛关注,被Science两次列入125个世界性的科学难题。虽然大量的研究已经探索了基因组大小变异的原因,但种内基因组大小变异如何在不同生境中形成仍知之甚少。有多种假说用于解释基因组大小多样性的成因,目前比较受关注且存在较大争议的是大基因组限制假说(The large-genome constraint hypothesis)。该假说认为大基因组生物能形成大的细胞体积从而限制生理活性、降低细胞分裂速率、增加生物对氮和磷的需求。由此可推测基因组越大的物种/个体的可塑性或适应能力越低。大基因组限制假说的证据主要来自物种间比较,是否适用于种内水平的基因组大小变异仍在很大程度上是未知的。

本研究以姜科象牙参属(Roscoea)中在横断山地区分布最广的藏象牙参(R. tibetica)为研究材料,通过广泛的野外采样及同质园种植实验,对比分析了种内和不同生态型的基因组大小、叶片微形态、环境因子间的相互关系。研究结果显示:

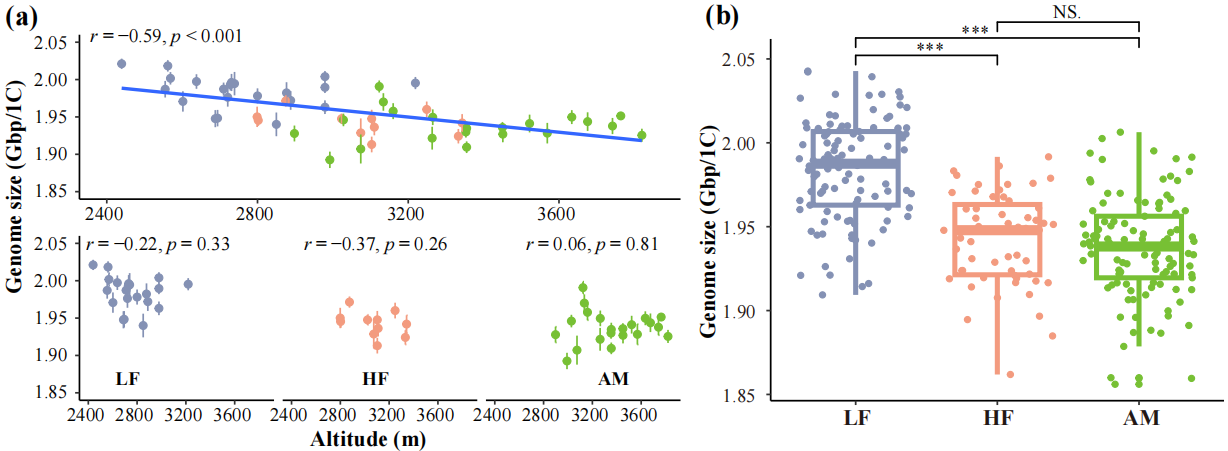

(1)藏象牙参的种内基因组大小与环境因子显著相关,三种生态型的基因组大小值均随海拔的升高而线性下降。如果藏象牙参中基因组大小的进化是中性的,那么基因组大小与环境因子之间应该没有显著的关联。因此,种内基因组大小与环境因子之间的密切关系表明,藏象牙参基因组大小变异是适应性进化的结果。在生长季内,较高的海拔、较低的降水、温度、水蒸气压和较强的太阳辐射可能形成了影响藏象牙参基因组大小演化的环境胁迫条件,这些条件使得具有较小基因组大小的个体能够在严峻的高山生境中生存。

图1 藏象牙参野外种群基因组大小的变异情况。

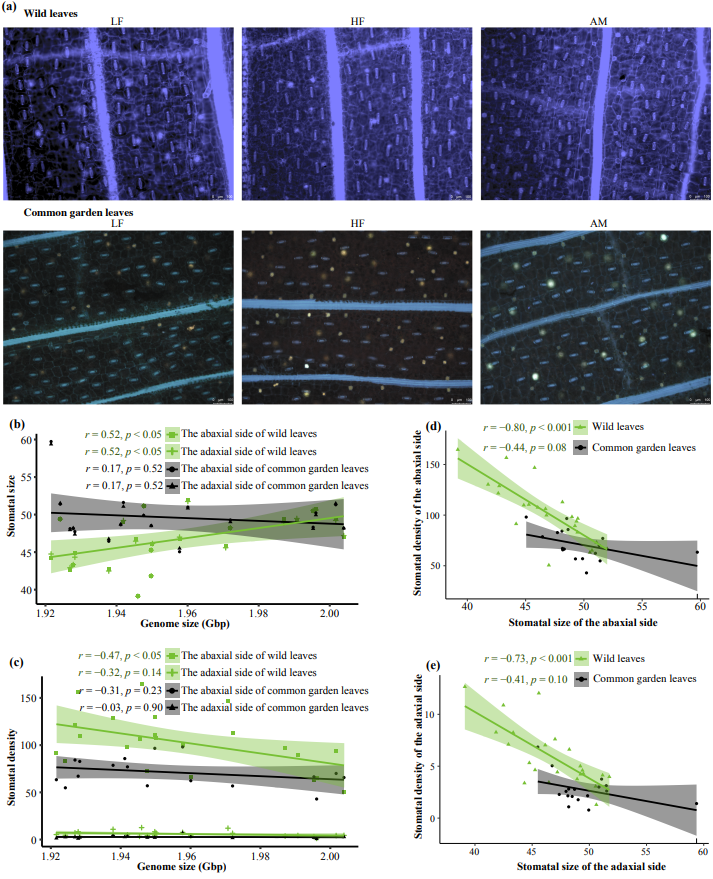

(2)研究结果支持大基因组限制假说,即较小基因组的种群在野外居群与同质园居群之间表现出较大的气孔性状变异。野外居群与同质园居群之间气孔性状的变异程度与基因组大小呈负相关,表明海拔越高基因组大小越小的藏象牙参居群表现出更高的可塑性。这一结果表明,具较小基因组的居群能够通过更灵活地形态可塑性来响应生境变化,这可能是藏象牙参在较高海拔地区长期存活的适应特性。

图2 (a)野外种群和同质园种群气孔形态。(b-d)从野外到同质园环境,基因组大小与气孔性状之间及气孔大小和气孔密度之间关系的变化情况。

(3)以往的研究常用气孔性状衡量基因组大小。我们的野外测量数据显示基因组大小与气孔大小呈正相关,与气孔密度呈负相关。然而,在同质园种植后,这些显著的相关性消失了,这表明了气孔性状的可塑性且不完全由基因组大小决定。此外,气孔大小与密度的相关性从野外到同质园也发生了显著变化,进一步表明环境因子在气孔性状可塑性中占主导地位。从野外到同质园环境,植物所受的选择压力减小可能是基因组-气孔大小关系的解耦的原因。该结果表明,基因组与气孔大小的关系会因环境的变化而改变,因此基因组大小的预测不能依赖于气孔性状。

总之,本研究说明了大基因组限制假说可用于解释种内基因组大小的适应性演化。重要的是,这项研究表明较小的基因组有利于高山植物在更恶劣的环境中生存。虽然我们的研究仅来自一个物种,但这些发现提升了我们对种内基因组大小演化的认识。这些发现也表明可利用藏象牙参这一研究模型,进一步探索种内基因组大小变异的基因组信号以及基因组大小如何在异质性山地生境中促进高山植物的适应性演化机制。其中一位实名外籍审稿人认为:“对同一物种进行如此大规模的种群采样,并结合同质园种植开展基因组大小和形态特征的测定,实属罕见。该研究对相关领域的发展作出了重要的贡献。”研究结果以“The small genome size ensures adaptive flexibility for an alpine ginger”为题发表在分子生物与进化学会(SMBE)主办期刊Genome Biology and Evolution(https://doi.org/10.1093/gbe/evaf151)。已毕业硕士研究生肖轻松为论文第一作者,赵建立研究员为通讯作者,Tomáš Fér、李莉、郭雯、陈虹帆为本研究做出了重要贡献。